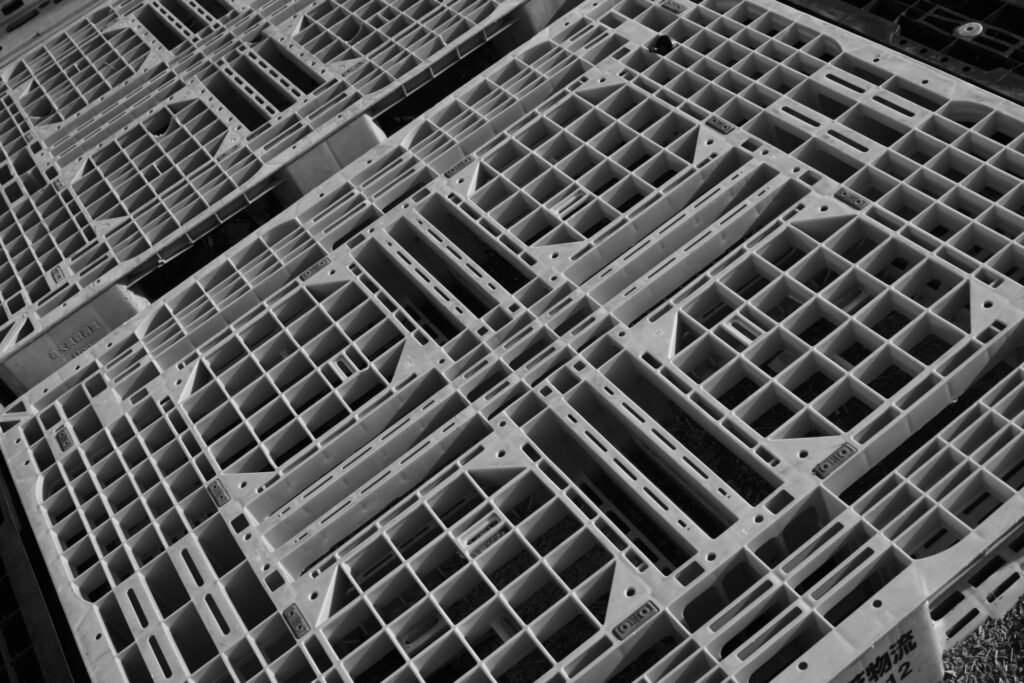

物流現場でパレット積みの担当をしているものの、もっと適した方法がないのか探している人もいるのではないでしょうか。積み方によっては荷崩れのリスクも出てきますし、物流業界であれば必ず抑えておくべき知識ともいえます。物流パレットの積み方によっても特徴や注意点も変わってきます。パレット積みについてもっと知りたいと考えている人向けに、パレット積みの種類についても詳しく解説していきます。どのような方法があるのか知りたい人は参考にしてみてください。

もくじ

「パレットパターン」「パレタイズ」とは?

物流業界で働く人なら必ず押さえておくべき知識に「パレットパターン」「パレタイズ」があります。物流で長く働いている人であれば、名前こそ知らなくても実際に見たことがあるのではないでしょうか。なかには実際に作業で使っている人も多いかもしれません。

まずはパレットパターンとパレタイズとは何か、見ていきましょう。

●パレットパターンとは

段ボールなどに書かれている、四角形が並んだ図形のようなものです。パレットに荷物を並べるときのやり方を物流用語で「パレットパターン」といいます。段ボールをこのような形で並べると、きれいに安定して積めるというのを伝える方法でもあるのです。ただし、すべての段ボールに書かれているものではなく、一定の大きさや形とは限らず、サイズの異なる段ボールを積み重ねるほうが多くなります。

●パレタイズとは

パレタイズは、物流において荷物を積み上げフィルムやベルトによって梱包する作業のことをいいます。荷物を安定させて効率的に保管しつつ、運搬するためには欠かせない方法です。荷崩れのリスクを軽減することにもなるため、コストを削減しつつ省スペース化を実現してくれます。

また、パレタイズした荷物を開き取り出す作業をデパレタイズと呼びます。

不適切なパレットパターン・パレタイズが及ぼす影響

不適切なパレットパターンパレタイズは「荷崩れリスクの上昇」や「パレット必要枚数の増加」によるコストの増加の原因となってしまいます。これらはさまざまな影響を生じるようになるため、実際にどのような影響があるのか、詳しく見ていきましょう。

荷崩れによる「商品の破損」と「安全性の低下」

物流では、パレットの不適切な積み方によって荷崩れが起きてしまうと商品の破損のリスクを高めてしまいます。また、荷物が落ちてくることで安全性の低下が起こり作業員に対して負担をかけてしまうケースも考えられます。いずれも、企業として社会的信用を低下させてしまう恐れも出てきます。安心して荷物を預けてもらえるようになるためにも、荷崩れしない積み方が重要になってきます。

パレットの必要数増加による「作業効率の低下」と「コストの増加」

不適切な積み方は、必要以上にパレットを使ってしまいコストの負担を増やしてしまうことも考えられます。パレットも安いものではないからこそ、できるだけ多くの荷物を同時に運べるにこしたことはありません。作業効率を下げることで作業員の負担を増やしてしまったり、コスト面の問題も出てきてしまうため、早めの見直しが必要になってきます。

荷崩れの主な原因

不適切なパレットパターンやパレタイズは、荷崩れを起こす1つの要因と言えます。ただし、直接的な原因かと聞かれると疑問が残り、他にも要因となる部分はたくさんあります。例えば、過積載や偏荷重など載せすぎによるオーバーハングは荷崩れに大きな影響を与えます。他にも荷物が滑落したことによって荷崩れが起きる、フォークリフトによる不適正な積載なども考えられます。もし、不適切なパレットの積み方をしたうえで、このようなケースに直面したときは適切な載せ方をしている場合より、荷崩れのリスクを格段に高めてしまうことを覚えておきましょう。

パレットの積み方(パレットパターン)の種類7選

各小見出しでは、概要・特徴・主な適用シーン・メリット・デメリットについて紹介する。

パレットの積み方にはさまざまな種類があり、運搬・保管する荷物によっても適切な種類が異なります。

主なパレットパターンには以下のようなものがあります。

- ブロック積み(平積み)

- 交互列積み(インターロック積み)

- レンガ積み

- スプリット積み

- ピンホール積み(風車形積み付け)

- ダブルピンホール積み

- 窓積み

ブロック積みからピンホール積みまでの5つは、JIS規格における「パレットシステム設計基準」にて定められています。パレットパターンについて詳しく見ていきましょう。

ブロック積み(平積み)

ブロック積み(平積み)は、荷物をすべて同じ方向にて重ねるやり方になり、基本的な積み方でもあります。メリットはシンプルな方法になるため、デパレタイズのときにもまとめて荷物を出せ、生産性の向上が期待できます。デメリットは同じ方法だからこそ、横方向に弱くなってしまうためフォークリフトで運搬するようなパレットの場合は避けるようにしてください。どうしても運搬が必要になるときは、フィルムやベルトを使ってしっかりと固定することをおすすめします。長距離運搬には向いていないなど、運ぶ荷物によって向き不向きが出てしまう点は気を付けなくてはいけません。ブロック積み(平積み)では、自動車の部品を運搬するときや電化製品、たばこやコーヒーなどの多岐のものが対象となります。

交互列積み(インターロック積み)

交互列積み(インターロック積み)は、1段ごとに積み上げる荷物の向きを反対に変えていく方法です。同一の向きに整えるよりも横向きからの力に強くなる特徴があるため、荷崩れのリスクを減らすことにも繋がります。交互列積み(インターロック積み)のメリットとして荷崩れのリスクを減らせる点や、他の積み方と比較しても比較的簡単にできる良さが期待できます。

サイズが一致しないと適用することが難しく、正方形のような荷物でないと効果的に使用できないなどのデメリットも出てきてしまいます。交互にしたときに荷物がはみ出してしまうことないか、全体のバランスも含めて確認するのをおすすめします。

レンガ積み

レンガ積みは、1段ごとに積み上げる荷物の向きを変えて段によって180度に位置を回転させる方法です。荷物の向きが外側に向くため、どんな荷物を運んでいるのか把握しやすくなるメリットも期待できます。また、ブロック積みと比較しても荷崩れしにくい方法になりますし、安定性があり荷物の管理がしやすいなど作業効率性を高めてくれます。また、デメリットとして慣れていない人はやや複雑な積み方に感じてしまい時間がかかってしまうこともあります。全体的に長方形の形に仕上がるので、運搬方法によっては使いにくさを感じることも少なくありません。検品を必要とする荷物を運搬するときや、長方形のパレット・かご車などに使えるのも特徴です。

スプリット積み

スプリット積みは、レンガ積みを応用しているものになり横向きにした部分に隙間を作るための積み方になります。隙間があると積み方に問題があると思ってしまう人もいるのですが、荷物の形状によって必然的にできているものでもあります。レンガ積みと同じようなものでもあり、内側をくっつけないことで上に荷物を積んだ時に外側に支えがなくなってしまうため、荷崩れの原因となってしまうことがある点がデメリットと言えます。隙間があることで荷崩れが防止できるメリットが期待できる積み方と言えるでしょう。形状が異なる荷物を混在させて積み上げるときにも使いやすい点も、良い点と言えます。

ピンホール積み(風車形積み付け)

ピンホール積み(風車形積み付け)は、長方形の荷物を正方形に積み上げていくやり方になります。荷物を風車のような形に交差させていくこともあり、風邪の通り道を作ってくれます。運搬する荷物のなかには湿気に弱いものもあれば、冷蔵のものなど温度管理を必要とするものも少なくありません。状態を良くするためにも、ピンホール積み(風車形積み付け)は大きなメリットが期待できる積み方と言えます。ただし、デメリットとして荷物を積み込めないスペースができてしまうため積載効率を下げてしまうこともあります。運搬する荷物によってはピンホール積み(風車形積み付け)が合わない場合もあるため気を付けましょう。積むのにやや時間がかかってしまう荷物を運搬するときにも適しています。

ダブルピンホール積み

ダブルピンホール積みは、ピンボール積みの発展した方法でもあり、荷物の中央部分を2つに分けて積み上げます。従来であれば、ピンボール積みの荷物を中心にもう一つピンボール積みをして、残った部分に荷物をおき左右反転させて行うものです。ダブルピンホール積みのメリットとして、積載効率を高められるため、他の積み方と比較すると多く積み上げられる可能性があることです。ただし、デメリットもあり積み上げ方が難しいため、手作業で行うのは向いていません。生産性を下げてしまうことも考えられるため、ダブルピンホール積みを行うかどうかはよく考えるようにしてください。多少、時間をかけたとしてもパレットの積載率を高めたいかどうかで決めるようにしてください。

窓積み

窓積みは、レンガ積みの方法で横向きになっている部分を2列にして積み上げていく方法です。180度向きを変え互い違いに重ねていくのも積み上げるときのポイントになります。どのような荷物なのかを把握しやすくなり、あとで検品が必要になるときにも効率を高めることができます。特に正方形のパレットを積み上げていく場合、段を多くして荷物を積み上げられることもあり使いやすいのも良さと言えるでしょう。デメリットとして、積み上げる方法がやや難しいこともあり慣れるまでに時間がかかってしまうこともあります。どちらかというと特殊な形状のパレットに適しているやり方と言えるでしょう。

物流現場でよく聞かれる「〇回し〇段積み」とは?

物流現場における積み方の提示では、よく「〇回し〇段積みで」と言った方法が使われています。パレットパターンのことを言っているのではなく、積載数や段構えの提示を表しているに過ぎません。〇廻しの部分は1段にどの程度の荷物数を載せられるか、〇段切りは向きを変えるのかを表現している言葉になります。積み方のパターンと同じで指示を受けることが多いため、物流ではおさえておくべき知識と言えます。言葉を聞いて、瞬間的に理解できるように覚えておきましょう。

荷崩れ防止につながるパレタイズのコツ

最後に、物流での荷崩れ防止に繋がるパレタイズのコツを紹介します。

ラップ巻きをする

複数のサイズの荷物を混載するときは、荷物の外側の部分をフィルムを使って巻いておくことをおすすめします。ラップ巻きをしないままでは、運搬時の衝撃で荷崩れしてしまうリスクも考えられます。フィルムによって横から荷物が締め付けられるようになるため、荷崩れしにくくなります。ただしラップ巻きをしていても、内部で荷崩れが起きてしまえば意味がなくなってしまいます。

重い荷物から順に積む

サイズがバラバラの荷物を運搬するときは、重いものや硬いものを下にして順番に積んでいくのが基本的なコツとなります。それよりも柔らかいものや軽いものを下にしてしまうと、上に積み上げたときにつぶれてしまい荷物の状態が悪くなってしまいます。また、バランスが崩れやすくなるため全体が崩れて取り返しが付かない状態になってしまうことも考えられます。まずは重い荷物を下に置いてから様子を見つつ上に積み上げることで荷物の安全性を高めることにも繋がります。

重しになる荷物を最後に(上に)積む

荷物を積み上げるときは、重いものを下にして、さらに一番上に重いものを重しとしてのせておくのをおすすめします。もしくは荷物の中間部分に重いものを載せることによって、崩れにくくしてくれる方法もあるため、荷物に合わせて、適度に重しを置くように積み上げていきましょう。あとから、ラップ巻きをするまでの一時的なものとして置いていてもいいと思います。運搬中に起こる、横揺れや風の影響を受けにくくなり安定性を高めてくれるようになります。

飲料・米などパレットの積み方にコツはある?

飲料や米などの重いものは、荷崩れを防ぐためにも重い荷物を下にして隙間をなくすように積み上げていくのがポイントです。また、さらにラップで固定するなどの工夫をすることで荷崩れを防げる場合もあります。箱の向きを調整するなどの工夫をすることで、より強度を高めることも可能になります。

まとめ

パレットの積み方にも種類があり、運搬する荷物の形や重さ、積載量・効率重視など目的によっても変わってきます。不適切なパレットパターンになれば、運搬中に荷物が崩れてしまい、落ちたときに破損や作業員に対して危険性があるなど、企業としての信用問題になってしまうため、十分に注意してください。物流パレットについてお悩みの方はROUTE88にご相談ください。おすすめのパレットはもちろん、要望に合わせて最適なパレットを提案することも可能です。